不眠症とは、「寝つきが悪い」「眠っても何度も目がさめる」「熟睡できない」といった症状がたび重なり、慢性化している状態をいいます。最近、この不眠症をはじめとする睡眠に関する問題を抱える人の数は増加傾向にあるようです。しかし、睡眠には個人差があるため、7時間以上眠っているにもかかわらず「眠れない」と感じる人もいれば、3~4時間の睡眠でも平気な人もいます。ですから、客観的に何時間眠っていようと、本人が安眠・快眠できないと自覚する状態が継続する場合を不眠症と判断するケースが多いようです。

いずれにせよ、満足に眠れない日が続くと「体がだるい」「日中に居眠りをしてしまう」など、日常生活にさまざまな支障をきたします。これは本人にとっては大変深刻な問題ですが、これらの悩みを訴えたところで「本人のやる気の問題」と周囲から一蹴されてしまいがちです。そのため悩みを解消することもできず、ますます眠れなくなるという悪循環に陥ってしまうことが多いようです。

「心配事や悩みがあって眠れない」「枕がかわると眠れない」というように、引越し先や旅先で眠れなくなったという経験は誰もがあると思います。このような一時的な環境の変化や心理的ストレスで数日間眠れないものを一過性不眠といい、1~3週間不眠が持続するものを短期不眠といいます。これらは、一時的な発熱などの身体的要因、時差ぼけなどの生理的要因によってもおこり、原因がわかればそれを解決することで不眠は改善されるので、専門的な治療の必要がないことも多いです。

しかし、1ヶ月以上の不眠は長期不眠といい、内科疾患(喘息、心不全など)や精神科疾患(うつ病、不安障害など)が背後に隠れている場合もあり、病院で診察を受け、適切な治療を受けることが必要となります。

不眠症の原因としては、「環境要因」「生理的要因」「心理的な問題」「器質的疾患」「精神疾患」など、さまざまな原因がありますが、最近になって不眠症を訴える人が多くなっている理由は、現代の社会にあるようです。現代社会は、ストレス社会ともいわれるように、子供から大人まで、家庭や学校、職場とあらゆる環境にストレスが存在しています。これらのストレスは私たちの心身に影響を与え、このため不眠を訴える人が多くなっていると考えられます。

また、昼夜の自然なリズムを無視した24時間社会も原因の一つのようです。深夜労働や交代勤務制で昼夜が逆転した生活を送らざるを得ないケースが増えており、こうした環境においては一定の生活リズムを保つことが難しくなります。すると、睡眠と覚醒のリズムをコントロールしている生体時計の機能にズレが生じ、不眠につながります。つまり不眠症は、現代社会特有の病の一つといえるのです。

一般に不眠症の改善策としては、日中の適度な運動や就眠前数時間前のぬるま湯入浴や牛乳の飲用等が有名です。また、一般内科で睡眠薬をもらっている人も多いと思われます。しかし、不眠症の治療は、意外とメンタルヘルス専門医の領域なのです。不眠症の治療には、睡眠薬を使う治療(薬物治療)と睡眠薬を使わない治療の2つがあります。

| 生活指導 | 睡眠環境を整える、食事や嗜好品についての習慣を改める、適度な運動をする、肥満を治すなど、まず生活改善を行います。 |

| リラックス療法 | よい眠りを得るためには、心身のリラックスが欠かせません、そこで就寝前に自立訓練法を行ったり、リラックスしたときの脳波ができるようにコントロールしたりします。 |

| 精神療法 | 精神疾患とまでいかなくても、いろいろなストレスや悩みが原因で不眠になっている場合、簡単な精神療法を取り入れると効果的です。 |

| 高照度光療法 | 主に睡眠時間帯が社会生活にとって望ましい時間帯とずれてしまっている場合にもちいられる治療法です。2500~3000ルクスの高照度光を照射することにより、睡眠や体温といった生体リズムを人為的にずらすことで効果を得る方法です。 |

いったイメージを持たれている方も多いと思います。 現在、不眠症の治療で使われている睡眠薬のほとんどはベンゾジアゼピン系と呼ばれる睡眠薬で、感情の変化やストレスによる脳神経の興奮を抑えることで眠りを誘う(自然な眠りが起こる仕組みに近い)作用を持っている薬です。薬の量を増やさなければ薬が効かなくなることを「耐性ができる」といいますが、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬は医師の指示を守って服用すれば、耐性ができることはまずなく、長い期間服用していても中毒症状が起こることもほとんどありません。 なお、このベンゾジアゼピン系の睡眠薬は、薬の効く時間が短いものから長いものまで4つのタイプに分けられ、症状に合わせて最も適したタイプの睡眠薬が処方されます。

| 超短時間型 | 睡眠導入剤ともいわれます。作用がすぐに現れ、その分薬が効いている時間も短いので翌朝にまで薬の作用が残りません。寝つきの悪い入眠障害に用いられます。 |

| 短時間型 | 薬の作用が現れるまでの時間が比較的短く、作用時間も短めで、入眠障害や熟眠障害に用いられます。 |

| 中間型 | 作用が現れるまでにかかる時間は、超短時間型や短時間型よりはやや長く、持続時間が比較的長いのが特徴です。早朝覚醒などに用いられます。 |

| 長時間型 | 薬の分解に時間がかかるため、起きた後も薬の作用が続きます。うつ病などに伴い不眠が現れる場合に用いられることがあります。 |

「どれだけ寝ても眠い」「寝たはずなのに居眠りをしてしまう」などの過眠症。

眠気は様々な原因、病気で起こりうる症状です。眠気の原因を探すとき、次の三つを中心に調べます。

◎「ナルコレプシー」の特徴と対策

ナルコレプシーとは、日中に強い睡魔があり、自分ではコントロールできない眠気が繰り返し起こる睡眠障害です。

①日中の過度な眠気

夜しっかり眠っているにも関わらず、眠気が軽減しない。

眠らないように我慢していても、居眠りしてしまうことがあります。

②情動脱力発作

日中に感情が高まった結果、怒りや喜び、笑い、驚きなどがきっかけで一時的な脱力が生じる症状です。

③入眠時幻覚

寝入りばなに幻覚や実際に体験しているかのような生々しい夢(怖い夢が多い)を見ることがあります。

④睡眠麻痺

入眠もしくは起床時に、身体を動かしたくても動かせない症状です。

頻度はナルコレプシーの患者様の4人に1人くらいです。

ナルコレプシーのことを知らなければ仕事や授業中に居眠りしている人を見かけると、多くの方は「さぼっている」と捉えるでしょう。

日中に関わる場所に伝えておくことで、「運転や危険性の高い業務は避ける」「休憩の取り方を工夫する」も相談しやすくなります。就労されている方であれば休憩の取り方も工夫することが大切です。たとえば、1回に60分休憩するのではなく30分ずつに分けたり、こまめに短時間仮眠ができる状況などがおすすめです。

ナルコレプシーは、運転中や高所作業中などにも突如眠気に襲われることがあります。「気を付ければ大丈夫」と思わず、まずは治療することがおすすめです。

十分な睡眠時間、規則正しい生活リズムが眠気解消のため大切です。寝室を静かな睡眠にとって良い環境にすることも行ってください。夕方以降のカフェイン、喫煙は、睡眠の質を妨げるので控えるべきです。飲酒も浅い眠りの原因となるので、中止してください

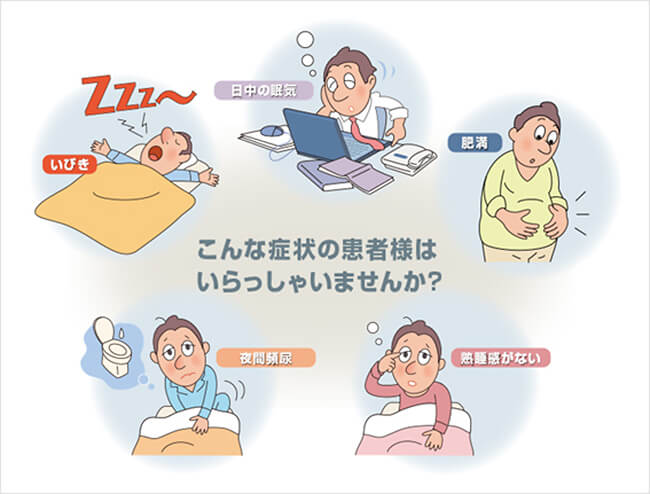

睡眠時無呼吸症候群(SAS)も、日中に過度な眠気に襲われる症状があります。

ナルコレプシーと睡眠時無呼吸症候群(SAS)の違いは次の通りです。

○睡眠中

睡眠時無呼吸症候群:呼吸停止が繰り返しあり、睡眠が中断される

ナルコレプシー:入眠後に睡眠麻痺や幻覚症状のある人がいる

睡眠麻痺や幻覚症状はナルコレプシーの患者様全員にあるわけではありません。睡眠中に目覚めることがなく、口の渇きや呼吸停止を感じていなければナルコレプシーの可能性があります。

○日中(覚醒中)

睡眠時無呼吸症候群:眠気や倦怠感、作業効率の低下などナルコレプシー:コントロールできないほどの強い眠気などどちらも居眠りの危険率は高く、国土交通省の運転者に対する注意喚起で紹介されています。

◎「睡眠時無呼吸症候群」の特徴と検査

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は睡眠中に呼吸が止まった状態(無呼吸)が繰り返される病気です。いびきや不眠、夜間睡眠中に目が覚める(夜間の中途覚醒)、起床時の頭痛、日中の眠気などの症状があります。日中の眠気は集中力・作業能率の低下、居眠り運転や労働災害の原因にもなります。さらに、高血圧や不整脈などの循環器系の障害、呼吸器系の障害などの合併症を引き引き起こします(表1)。

睡眠中、平均して1時間に5回以上、それぞれ10秒以上呼吸が止まる場合は、この症候群の可能性があります。適切な検査とそれぞれの患者さんに応じた治療が必要です。

成人男性の約3~7%、女性の約2~5%にみられます。男性では40歳~50歳代が半数以上を占める一方で、女性では閉経後に増加します。

主な合併症としては、治療抵抗性高血圧、早朝高血圧、虚血性心疾患、慢性心不全、心房細動、脳血管障害、腎不全、糖尿病、メタボリックシンドローム などがあります。

◇表1 睡眠時無呼吸症候群のリスク(健常者との比較)

| 高血圧 | 約2倍 |

| 狭心症・心筋梗塞 | 2~3倍 |

| 慢性心不全 | 約2倍 |

| 不整脈 | 2~4倍 |

| 脳卒中 | 約4倍 |

| 糖尿病 | 2~3倍 |

| 突然死 | 2~3倍 |

| 交通事故発生率 | 約7倍 |

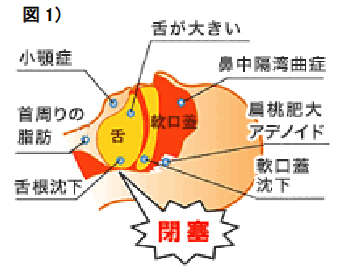

空気の通り道である上気道が狭くなることが原因です。首まわりの脂肪の沈着が多いと上気道は狭くなりやすく、肥満はSASと深く関係しています。扁桃肥大、舌が大きいことや、鼻炎・鼻中隔弯曲といった鼻の病気も原因となります。一方、肥満がなくても、あごが後退やあごが小さいことが原因となることがあります(図1)。

睡眠時無呼吸症候群の原因や重症度を調べたり、治療方法や処方を決定したりするためには十分な検査が必要です。在宅で行える簡便な方法と、入院して電極やセンサーなどの検査端子を身体に取り付けて睡眠状態を調べるポリソムノグラフィー(PSG)という検査があります。最近、入院の必要なPSG 検査とほぼ同等の診断能を有するとされる在宅でも可能な検査が開発されました。当院では在宅で行えるこれらの2つの検査を行っています。

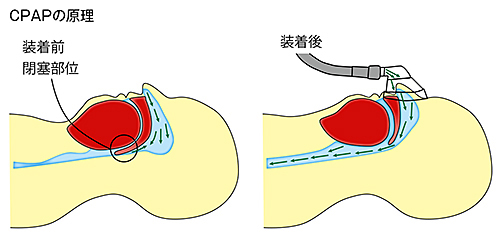

眠気に影響している原因を見つけて、その対処を行います。ナルコレプシーの診断が確定診断された方にはモディオダールやリタリンなどの眠気を緩和する薬での治療が可能です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断された場合は睡眠時の体位を変える(横向きで寝る)、減量、禁煙、飲酒を控えるなどの生活習慣を変える指導を行い、改善しない場合にはモディオダールの服用や経鼻的持続陽圧呼吸療法装置(nasal Continuous Positive Airway Pressure、CPAP シーパップ)での治療が可能です。CPAPは、一定圧を加えた空気を鼻から送り込む込むことによって、上気道の閉塞を取り除き、睡眠中の気道を確保する非常に有効な治療法です。ほとんど全ての睡眠時無呼吸症候群の患者さんに有効で、治療の第一選択とされています。

当院は、ナルコレプシー、特発性過眠症及びSASに伴う日中の過度の眠気の診断・治療に精通し、モディオダール錠のリスクを十分に管理できる医師(確定診断後の治療を行う処方医師)並びにリタリン処方登録医師となっております。

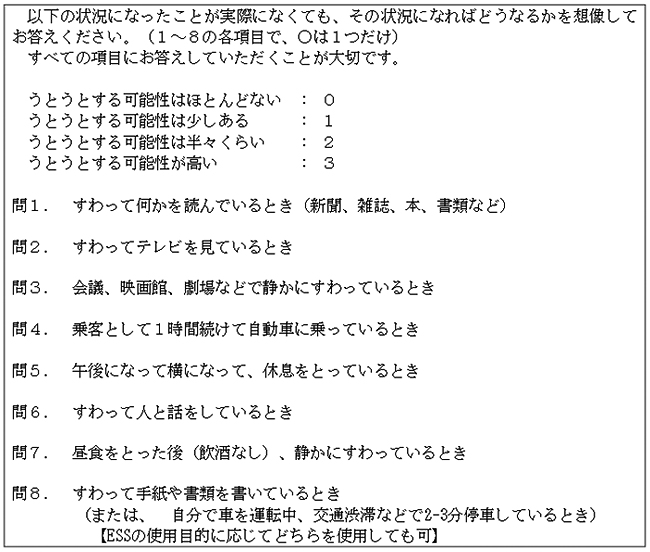

JESS(Japanese version of the Epworth Sleepiness Scale)